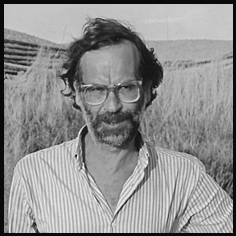

Alessandro

RICCI

Alessandro Ricci è nato a Garessio, in provincia di Cuneo, nel 1943 ed è scomparso a Roma nel 2004. Le sue raccolte di poesia: Le segnalazioni mediante i fuochi (Piovan, 1985, prefzione di Roberto Pazzi), Indagini sul crollo (Edizioni del Leone, 1989, prefazione di Roberto Pazzi), I cavalli del nemico (Il Labirinto, 2004), L’arpa romana (Il Labirinto, 2008, a cura di Francesco Dalessandro), L’editto finale (Il Labirinto, 2014, a cura di Francesco Dalessandro), I colloqui di Elpinti (antologia, Coup d’idée, 2015, con un saggio di Stefano Agosti), Tutte le poesie (Interlinea, 2019). Come sceneggiatore, ha collaborato alla realizzazione del film di Vittorio De Seta Il diario di un maestro; ha scritto soggetti e sceneggiature per cinema e televisione (alcune, con Claudio Bondì, raccolte in volume col titolo La storia a misura d’uomo sono pubblicate dalla ERI). L’ultimo film scritto (ancora con Claudio Bondì, che lo ha diretto) è stato De Reditu – Il ritorno, dall’omonimo poemetto di Rutilio Namaziano.

http://www.leuche.it/wp/wp-content/uploads/2017/04/Temperare-la-punta-alla-morte.pdf

http://poesia.blog.rainews.it/2015/05/in-memoria-di-te-alessandro-ricci/

POESIE

La primavera di Manarola

Perché spettacolare e golosa

è la gioia, io pranzavo

da solo sul molo. Alla cameriera

avevo ordinato una razione

e mezzo d’ogni portata. Arrivare

a me dalla cucina era

più pesante e più lungo. Altri

clienti non c’erano, ma

c’erano stati, tutti al chiuso

della veranda. Invece il mio

tavolo un palco, con l’acqua

verde ai due lati, e il mare

aperto davanti.

——————Bevevo molto,

volevo la stazza e la barba

bianca di Hemingway, il suo

guardare in lontani luoghi

perfetti.

———-Era un pomeriggio

bellissimo. Dal paese alle

spalle calavano, come gabbiani

ammodo, intermezzi in dialetto

che si posavano sulla pasqua.

Un gozzo quatto di un nero

caloroso scoppiettava in folle

tagliando alla deriva

una corrente più chiara,

pianissimo.

Io ero giovane, congedato

quella mattina, in divisa

primaverile, andando

al mio paese del nord.

Lo sapevo che il padre

non avrebbe resistito al suo

male, che Milva era persa e io

stanco e provato. E che da lì

forse da quel minuto,

sarebbe cominciato

il difficile.

————Ma due nuvole

del Piemonte, grasse come

chiocce, remavano lentamente

cupole senza chiesa, di un

bianco che s’allentava,

ivi sostando.

– Abbi pazienza, riposa

tu pure.

Chiudendo gli occhi

rivolti al sole, cangiavo

visioni cieche di rossi,

di aranci, di viola,

ma speravo nell’iniziata

ai Misteri, la bionda che

si pettina e guarda,

fissamente dentro

di te.

In quei mesi avevo appreso

l’angoscia e l’impossibilità

di esprimerla, atteso

la primavera sui tetti,

il ritorno delle rondini

e le parole alla bocca. Leggevo

molto, ma più il variare

della luce sulla tinta

ocra dei vecchi muri, lo

scaldarsi degli impiantiti

e delle dita che

li toccavano, giorno

dopo giorno.

Anche i versi di Eliot

e Pound parevano reticoli

galvanici sulle pagine,

perché in fine il libro

era caldo.

Tutto saliva, evaporava.

Perciò vivevo sui terrazzi,

sui poggi, sulle forre e,

quando non era possibile,

marciavo con la testa per

aria, a fiutare quell’intero

ascendere.

————-Mai stagione m’era

cosi teneramente nata.

Ora lì, dove su un molo riamavo

il vinello giallo, le bottiglie

vuote, la donna mancante,

le solitudini del futuro, tracciavo

sulla tovaglia di carta, non

come Esenin col sangue

alla morte, ma col sugo

di vongole sussurri alla vita.

Sognavo intessiture di sguardi,

linee d’oro alle nuche,

spalle leggere;

e l’invenzione degli occhi

di un’altra, la nuova innamorata,

più spesso vaniva nel nulla,

parlava inglese, moriva greca

all’orizzonte su cui

il sole

aveva tempo di declinare.

Non so come la cameriera

reggesse a portar vino

e io a berlo. Di certo,

non mi ubriacai.

Ero una boa azzurra.

Parlavo solo, dicevo

frasi d’amore

che non ricordo. Vennero

due bambini, quasi gemelli,

sicuramente fratelli, che

restarono vicino il tempo

delle parole e quello

dell’eco.

———-Riapparvero

più distanti, a far capolino

da una barca tirata in secco,

piena di funi attorte.

Poi più nient’altro

che la tregua,

un silenzio ammarato, una memoria

non colpevole di ginestre,

di attese, di sponde,

di velieri, di arrivi

e partenze, di odori

mescolati o distinti, che un

po’ erano lì, un po’ erano là,

o prima.

*

Arrivo dove nessuno mi aspetta.

Un dio no di certo, anche se

ci vorrebbe.

Mi aspettano la città di mio

padre e lunghe passeggiate

con lui che è morto.

Qualcuno ma non il cane, fin

troppo spiritualmente vissuto,

m’ha insegnato che bestia

sono.

Compro un collare e un guinzaglio

e mi faccio portare dal fantasma

del genitore nei vicoli

dell’infanzia, nell’erba

alta, o sul parapetto

di un ponte.

Ipotesi su Cavalcanti

I

Se ti fu concesso di tornare

a Firenze a morirvi, quello

non fu un viaggio da poco,

ma un termine di bellezze.

Era lucida la tua coscienza

di epicureo? di stoico

in ritardo? Quale dio

della fede pubblica che forse

s’era commossa per la tua

agonia fu nuovamente inutile

alla perpetua tristezza,

all’implacato andare

d’angelo doppio

in angelo persecutore fino

all’ultima pugnalata

che t’insegnò un’amara

pietà più per LEI

che per te, tanta

da non sopravviverle?

Forse in vista della città,

dopo molti odorosi colli, molti

cieli fra gli alberi solidali,

chiedesti alla scorta aiuto

con un filo di voce: per

scendere finalmente dal carro,

salire sul tuo cavallo

nell’estremo tratto

di brevità e dolcezza

entrando a Firenze;

con la testa alta e disfatta

di fantasma, perché un poco

agli astanti – fossero amici

o avversi – almeno

importasse l’aspetto fiero,

se non l’anima disperata.

II

E se non fosse a Sarzana né a Firenze,

ovvero in ogni

possibile luogo, in alto su una torre

o sotto un pergolato gravido d’uve

prossime alla vendemmia, qualche

amico e forse non

integerrime dame in digradanti sussurri

sulla sua sorte o la loro

poco distante, oppure

nessuno, magari uno spinone

avanti e indietro dal fogliame

a lui, o disteso sul lastrico divampante

ai suoi piedi, tra il sonno

e nella riconoscenza levando

il muso di tanto

in tanto, in cambio d’una carezza

o un’occhiata, e certo uccelli

di volo in volo:

girandole ritorni e fughe mai

di commiato, unici

a non saperlo, lui sì, come se in loro

fosse Mandetta o chiunque

riassunta in lei, prima e dopo la primissima

e forse l’ultima volta, a Tolosa

e dovunque, anno

dopo anno o ancora non

generato, se non lei,

lui?

—-E se non fosse là o altrove

che dopo averla letta

e riletta, corretti vocaboli

e enjambement, superàti lo scoglio

d’un settenario ostinato

e l’invadenza del cuore

sulla ragione, e di questa

su quello e riapparsi dentro

uno specchio bianchissimo

non vacillanti suoni

dell’ora e dello spazio

in cui tutto successe e niente

di nuovo sopravvenne a distrarne

la limpidezza, neppure le sue stesse

teorie, così lucide per rimatori

e filosofi, Guido capisse

che la ballatetta era compiuta e lui

con lei, e lei con LEI, tutti

in UNO, in quella fine

d’agosto?

I cavalli del nemico

Un dolore fermo, non acre, forse nel mezzo della corazza,

li aveva scartati tutti. Alcuni non gli parevano

sconosciuti. Al doppio segnale dell’ennesimo

attacco era sembrato inevitabile

scontrarsi un’altra volta

con loro, ma non era

successo. Di tre

o quattro

catafratti invece

ricordava chiara-

mente la furia e la destrezza nelle prime

fasi della battaglia, la velocità

delle fughe e i reiterati

assalti. E le ferite leggere

che gli avevano inferto: pochi graffi

quasi rimarginati, se non proprio

invisibili.

Uno dopo l’altro, li aveva osservati con attenzione.

La fila era stata lunga: di molte,

alte clessidre,

eppure erano le bestie

strappate ai vincitori.

Si chiese allora sgomento quanti cavalli del suo

esercito decimato fossero già nel campo persiano,

inadatto forse

a contenerli tutti, quanti nemici

li avrebbero ridomati, addolciti,

addestrati, infine caracollati

al decisivo assalto, al disastro,

al macello finale.

La filza degli animali catturati, ben più umani

dei pochi prigionieri così meno afflitti,

sembrava finita.

Nel vuoto dopo l’ultimo scalpiccìo,

apparvero nella pianura gialli e sfocati roghi

molto, molto lontani. E s’udirono,

ma non appena, strazi e lamenti:

dei piagati, dei moribondi e,

come un’eco,

dei morti.

Così tramontava quella giornata terribile.

Quanto male, misto a quel sordo

vuoto nel petto,

s’accaniva con l’impazienza.

Fu dal buio che s’allargava, a un’irruzione di gelo nel ritardo,

quando emersero i due mancanti: erano stati loro, più loro

di chi li aveva montati, a colpirlo nel petto,

e vide finalmente l’asta a due punte

che l’aveva trafitto:

il primo era un cavallo chiaro, morbido e triste, quasi

luttuoso. L’accompagnava, serpeggiandogli fra le zampe,

un gatto vecchio e ostinato: nella bocca sdentata,

in una presa insicura, la carogna d’un ratto

troppo grosso, ridotta a poltiglia

sanguinolenta.

—————–Poi l’altro: un puledro aspro e impaziente,

avido ancora di zuffa, cui s’accodava, a distanza,

a fatica, forse per caso, un bianco

cane tremante.

L’explorator

Primo sulla collina di Sèffos,

vide l’altro versante pieno di Parti.

– Quadrato stavolta ha sbagliato

di grosso, non era qui che dovevamo

passare. Ci faranno a pezzi prima

di sera. Noi, i Romani, i padroni

del mondo.

Si voltò a guardare la coorte,

la migliore della legione: silenziosa

e composta, s’avvicinava alla cima.

————–Non fischiò

il pericolo ai suoi come avrebbe

dovuto. Si distese a guardare

una nuvola lentamente fra i rami,

tanto era troppo tardi.

Accampamento di fine impero

A Vindonissa d’Elvezia

il centurione Gaviso passa

in rassegna le vene del polso

per trafiggerle col pugnale.

(Un mercenario vandalo

porterà il mastello

con l’acqua calda

e le tavolette del testamento).

Esce intanto a guardare

Vindonissa immune

dalla tragedia.

—————–Laggiù si leva

il fumo delle colazioni

dalle capanne indigene,

si mescola al presagio

che pioverà fra i pini

anche oggi.

Al riparo dello steccato,

gli ausiliari giocano ai dadi.

I cani della legione

si contendono le molliche,

ma non è come sempre.

Nel tabernacolo

i comandanti concludono

che l’anima non sopravvive,

guardando fisso davanti a sé.

Le sentinelle hanno portato

birra sulle torri di legno:

la cavalleria alla fine

del turno inviterà i fanti

a mangiare i cavalli.

Le puttane siriache

al seguito dell’esercito

guidano personalmente

il carro fuori del campo,

colmo di doni.

—————–Fuggono solo

loro, ché sanno vivere.

Gaviso infatti

non ha più niente

da ricordare, e ritorna

alla tenda.

————-Domani i Germani

romperanno da oriente